-

Anmeldeschluss ist HEUTE!!!

Heute ist der Anmeldeschluss für unser Clubweekend in Graubünden, für die SOM und für den 3. Nationalen OL. Es hat noch reichlich Plätze frei! Ausserdem ist die Anmeldung für die Pfingststaffel im Jura auch immer noch offen…

/

-

MOM / Clubweekend Tessin – Podestplatz für Linus!

Am zweiten Tag von unserem Clubweekend fand heute die Schweizermeisterschaft im Mitteldistanz OL (MOM) statt. Lodano gilt als Gebiet mit guter Belaufbarkeit, aber mit vielen Mauern und Steinen. Im nördlichen Teil gab es auch Farne, die das Rennen etwas verlangsamten. Während es im Aurigeno trotz Brombeeren immer noch gut belaufbar war. So jedenfalls hiess es…

/

-

2. Nationaler OL Sprint / Clubweekend Tessin

Typische kleine Dörfer im Maggiatal und deren Umgebung, so wurde das Laufgebiet vom heutigen OL-Sprint im Tessin beschrieben. 36 OLG Basler waren am Start und die meisten bewiesen, dass sprinten ihre Lieblingsdisziplin ist. In der Hostelleria A VEJO in Linescio werden wir an unserem Clubweekend gemeinsam mit der OLV BL das Nachtessen geniessen und gewiss…

/

-

Baselbieter Dorf OL / 3. Lauf EGK OL Sprint-Cup

Bei wunderschönem Sommerwetter trafen sich heute 238 Leute um zwischen 1.2 km und 2.4 km im Stedtli Liestal OL zu machen. Der Schnellste war nach 9 Minuten und 2 Sekunden schon wieder im Ziel. Auf der Längsten Strecke lag die Siegerzeit bei 12 Minuten und 14 Sekunden. Herzliche Gratulation an ALLE 65 OLG Basel Mitglieder…

/

-

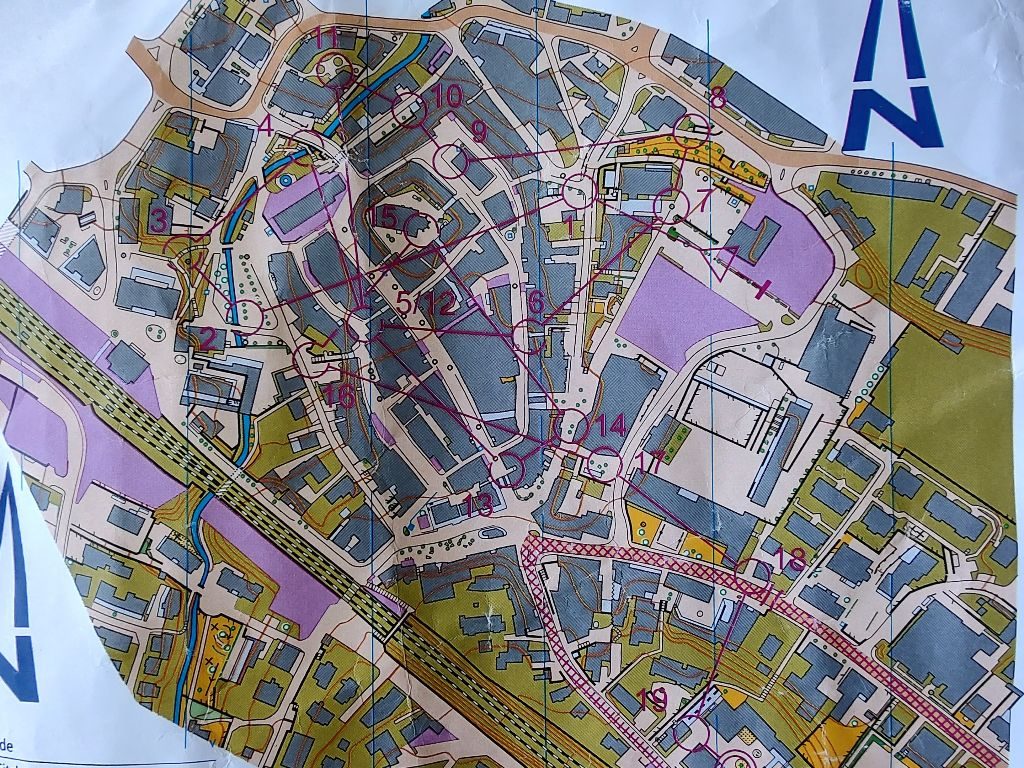

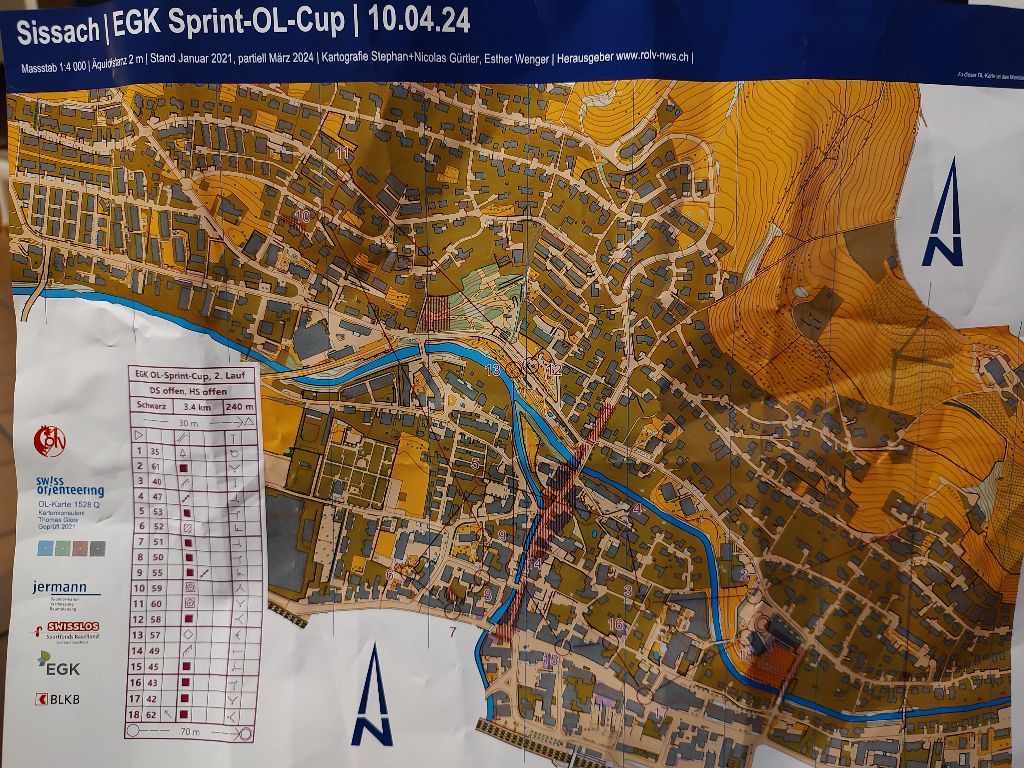

2. Lauf EGK OL-Sprint-Cup

212 OL- Begeisterte trafen sich heute in Sissach zum 2. Lauf des EGK OL-Sprint-Cup. Obwohl Sissach die einwohnerstärkste Gemeinde im Oberen Baselbiet ist, konnte sie ihren dörflichen Charakter beibehalten. Dies mit einer attraktiven Begegnungszone im Dorfkern, welche heute im Schlussteil «genossen» werden konnte. Gestartet wurde in der Nähe des Schulhaus Bützenen über eine idyllische Brücke…

/

-

Pfingst-Staffel 2024

Einzigartiges OL-Outdoor-Abenteuer im tiefen Jura-Wald! Da wollen wir auch mit dabei sein! Wir, die OLG Basel, möchten so viele Teams wie möglich an der Pfingst-Staffel starten lassen. Es ist egal, ob du schnell oder weniger schnell bist. Brian Odermatt wird die Teams so zusammenstellen, dass du mit viel Spass dabei sein kannst, mit oder ohne…

/

-

FROHE OSTERN!

Wenn du plötzlich den Osterhase im Wald treffen würdest, wäre das sicherlich eine überraschende und zauberhafte Begegnung! Hier sind ein paar lustige Dinge, die du tun könntest: Mit ihm plaudern: Frag den Osterhase, wie sein Tag war und ob er viele Ostereier versteckt hat. Um ein Selfie bitten: Frag höflich, ob du ein Foto mit…

/

-

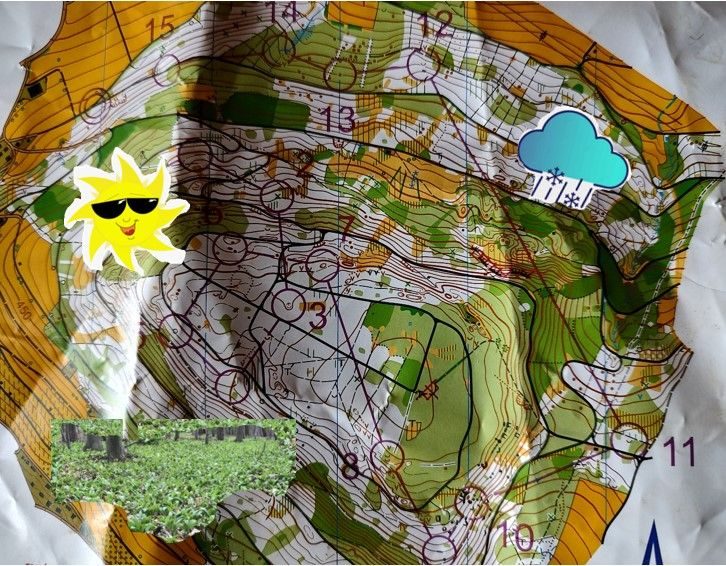

Fricktaler OL – 23. März

Sonne, Wind, Regen und Graupel, je nach Startzeit konnte man das ganze Sortiment von Wetter geniessen! Die großartigen Bahnen von Andreas Kyburz liessen einen schnellen und kurzweiligen Lauf im Zeinigerberg zu. Besonders schmackhaft waren die Durchquerungen der Bärlauchfelder. 265 Teilnehmende durften diesen exzellenten Geschmack einatmen und vielleicht wurde dabei schon an die nächste Mahlzeit gedacht……

/

-

Hallentrainings Winter 23/24

Und schon gehört die Hallentrainings-Saison 2023/2024 der Vergangenheit an. Ein ganz grosses Dankeschön gilt Patrick und Rémy die jeden Dienstag die Trainings geleitet haben. Es hat viel Spass gemacht und mit Unihockey, Laufschule, Circuit und Kraftübungen haben wir eine gute Grundlage für die neue OL Saison gelegt. Ein ebenso grosses Dankeschön gilt auch Alexandra und…

/

-

1. Nationaler OL 2024 – Mitteldistanz

Herzliche Gratulation den Top 10 Platzierungen und natürlich allen anderen auch! 1.Ines Merz, D35 1. Pascal Gisin, HB 2. Rachel Engeler, D35 3. Linus Pusterla, H14 4. Alexandra Peter, D35 4. Rémy Jabas, H40 5. Stefan Brauchli, H40 6. Domink Müller, H40 6. Alex Reichmuth, HAK 8. André Wirz, HAK 8. Hanna Müller, DE 8.…

/

Termine

-

sCOOL-Cup NWS

23. April 2024 -

Sprint de Porrentruy

27. April 2024 13:30 -

Nationales OL Weekend

4. Mai 2024 -

Vereinsweekend Graubünden, SOM + 3.Nat.

4. Mai 2024